Relações de ambiguidade entre culturas: a influência da imigração judaica na cultura nordestina

- Lorruan Alves

- 25 de jun. de 2025

- 6 min de leitura

Atualizado: 25 de jun. de 2025

O Estado brasileiro tem uma relação diplomática e simbólica antiga com Israel, que deu-se início desde a criação do Estado de Israel com o chanceler brasileiro Osvaldo Aranha que na Organização das nações unidas aprovou a partilha das terras da Palestina para ceder território para o povo judeu, sendo também, o Brasil como receptor de uma comunidade judaica extensa, abrigando uma das maiores comunidades judaicas da América latina. Considerando esse laço histórico entre as duas nações, há também uma herança mais profunda mas pouco explorada: os laços culturais que influenciaram a cultura brasileira.

Especificamente, é notório que essa influência cultural tem grande força na região Nordeste, os judeus sefarditas moldaram a cultura nordestina ao introduzirem elementos religiosos, comerciais e simbólicos que, mesmo sob disfarce e perseguição, foram assimilados à identidade regional. Sua atuação como cristãos-novos no comércio, na agricultura e na vida urbana contribuiu para o desenvolvimento econômico do Nordeste colonial, enquanto suas práticas culturais e familiares, muitas vezes mantidas em segredo, influenciaram hábitos, expressões, tradições e até traços do imaginário popular. Com o tempo, aspectos da herança sefardita foram incorporados à cultura nordestina de forma sincrética — como símbolos no artesanato, costumes alimentares e referências religiosas —, revelando que, mesmo silenciada, a presença judaica deixou raízes profundas na cultura da região Nordeste.

Com o começo da Santa Inquisição na Península Ibérica, houve uma intensa perseguição contra os judeus sefarditas — descendentes dos antigos judeus da região que, apesar das pressões, mantinham vivas suas tradições religiosas e culturais. A partir da expulsão dos judeus da Espanha, em 1492, e das conversões forçadas em Portugal, em 1496, muitos foram obrigados a se tornar "cristãos-novos", embora continuassem a praticar o judaísmo em segredo. Diante da repressão, milhares buscaram refúgio nas colônias portuguesas, entre elas o Brasil. A região Nordeste, por sua importância econômica na produção de açúcar e por oferecer mais oportunidades de anonimato, tornou-se um dos principais destinos desses grupos. Assim, judeus sefarditas se espalharam por capitanias como Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, deixando marcas culturais, econômicas e sociais que ainda podem ser percebidas na história da região. Milhares de famílias sefarditas, foram forçadas a uma conversão ao catolicismo e, por isso, conhecidas como cristãos-novos, que buscaram refúgio nas terras brasileiras. Muitos deles encontraram no Nordeste, particularmente nas regiões mais isoladas do interior, um ambiente propício para a manutenção, ainda que discreta e velada, de elementos centrais de sua fé e tradição. A necessidade de dissimulação, imposta pelo temor da Inquisição, levou à adaptação de costumes judaicos a um novo contexto, resultando em um sincretismo cultural que se manifesta até os dias atuais.

Esses cristãos-novos atuaram como vetores de transmissão de uma rica herança cultural através das gerações. A observância de preceitos alimentares, por exemplo, é um dos traços mais marcantes. O cuidado em não misturar carne com leite nas refeições, uma prática fundamental na dieta kosher judaica, sobreviveu em muitas famílias nordestinas, mesmo sem o conhecimento explícito de sua origem religiosa. A carne de sol ou carne-seca, um alimento icônico da culinária nordestina, pode ter suas raízes nos métodos judaicos de conservação de alimentos em um ambiente sem refrigeração, onde a salga e a secagem ao sol eram técnicas essenciais para a preservação, alinhadas aos preceitos de pureza alimentar. O cuscuz, outro pilar da gastronomia regional, também possui uma origem que remete à culinária do norte da África, região de forte presença sefardita. Outro exemplo notável é o bolo de rolo, que alguns pesquisadores associam ao roulade de nozes da culinária sefardita, adaptado com goiabada no Brasil. Despercebida, a cultura judaica está presente até em aspectos alimentares no nosso cotidiano, mostrando a grande influência dessa relação multicultural. Além da culinária, rituais domésticos e sociais foram preservados. O sepultamento imediato dos mortos, sem velório prolongado e muitas vezes sem caixão, com o corpo envolto em panos ou redes, reflete a simplicidade e a humildade dos rituais fúnebres judaicos, que preconizam o retorno do corpo à terra de forma natural. O respeito ao pôr do sol de sexta-feira como marco de repouso, embora reinterpretado no contexto católico, ecoa a observância do Shabat, o dia sagrado de descanso e reflexão no judaísmo. A prática de varrer a casa em direção à porta para expulsar o mal, ou o cuidado com o sal para afastar o mau-olhado, são outros exemplos de costumes que, embora hoje vistos como meramente “regionais” ou supersticiosos, possuem uma clara fundamentação na tradição judaica, onde a casa é um espaço sagrado e o sal simboliza a aliança com Deus.

A persistência dessa herança é visível até mesmo na simbologia. O chapéu de couro do vaqueiro nordestino, um ícone do sertão, frequentemente exibe a Estrela de Davi gravada em seu topo. Essa semelhança não é meramente acidental; alguns estudiosos interpretam o formato circular do chapéu, com suas abas laterais, como uma adaptação do solidéu hebraico (quipá), o tradicional adorno judaico usado como sinal de reverência e respeito a Deus. Essa camuflagem de símbolos permitiu que a identidade cultural fosse mantida de forma discreta, longe dos olhos da Inquisição. O linguajar popular do Nordeste também guarda paralelos curiosos com provérbios hebraicos, e a ênfase no valor da palavra dada, tão presente na cultura sertaneja, encontra forte ressonância na tradição judaica. Sobrenomes como Castro, Oliveira, Souza, Albuquerque, Pinto, Mendes, Nunes e Cardoso, comuns na região, podem ter origem judaica, e nomes de vilarejos ou engenhos como “Jacó”, “Israel” e “Benevides” também revelam essa influência.

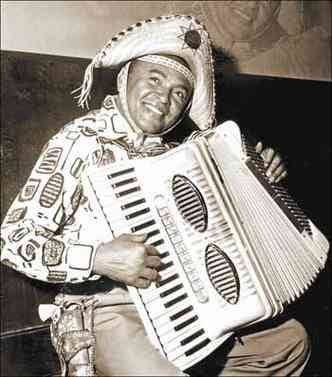

Luiz Gonzaga: A Voz da Herança Espiritual

Uma das expressões mais poderosas e eloquentes dessa herança é a música, e nela, a figura de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, emerge como um expoente fundamental. Embora sem comprovação sólida, há teorias que expressam que o cantor Luiz Gonzaga é descendente de famílias de origem sefardita, Gonzaga incorporou à sua arte não apenas os temas regionais que o consagraram, mas também uma visão espiritual profundamente alinhada à experiência histórica judaica. Uma das fontes mais comuns que menciona a possível ascendência judaica de Luiz Gonzaga é a tradição oral da sua família. É dito que os pais de Gonzaga, e possivelmente seus avós, teriam origens judaicas sefarditas, ou seja, descendentes de judeus expulsos de Portugal durante a Inquisição. Essa narrativa foi transmitida através de gerações dentro da sua família, embora não haja documentos definitivos que confirmem tal origem. Suas canções abordam temáticas universais como a seca, o exílio, a esperança e a superação – eixos temáticos que são centrais na tradição judaica, refletindo a travessia pelo deserto, o clamor pela terra prometida e a constante busca por dignidade diante da adversidade. Canções como “Asa Branca” transcendem o mero lamento pela estiagem. Elas se configuram como cânticos de um povo, que deixa sua terra em busca de redenção, estabelecendo uma analogia direta com o Êxodo bíblico, a jornada do povo de Israel em busca da liberdade e da terra prometida. A musicalidade de Gonzaga é marcada por uma cadência melancólica e ritualística, com letras que exalam fé, perseverança e luta, espelhando o espírito de resistência do povo judeu ao longo da história. O uso de metáforas bíblicas, mesmo quando disfarçadas por linguagens populares, é igualmente marcante na obra de Gonzaga. O sertão é frequentemente retratado como um deserto, a roça como um espaço de provação, e o retorno à terra natal como uma esperança messiânica. A figura do sertanejo, resiliente e sacrificado, emerge como um arquétipo que ecoa a experiência do povo judeu. Luiz Gonzaga, mesmo sem declarar explicitamente essas influências, traduziu em sua arte a alma de um povo que, ainda que sem nome ou memória clara de sua origem, canta e vive como quem incessantemente aguardou a libertação.

Em suma, a presença dos judeus sefarditas no Nordeste brasileiro é antiga e profunda, indo muito além de uma simples história de fuga. Embora enfrentando perseguição e sendo obrigados a esconder sua fé, eles encontraram maneiras de continuar deixando sua marca — no comércio, nos costumes, na forma de viver e até em símbolos que, com o tempo, se tornaram parte da identidade nordestina. Muitos desses traços estão tão misturados à cultura local que nem sempre percebemos de onde vieram. Mas quando olhamos com mais atenção, vemos que a contribuição dos sefarditas está viva nos detalhes: em tradições familiares, em objetos do dia a dia, em palavras e até em crenças populares. Reconhecer isso é dar nome a uma herança que ajudou a construir o Nordeste como ele é — diverso, forte e cheio de histórias entrelaçadas.

Referência bibliográfica:

• A influência judaica no sincretismo do “catolicismo popular” nordestino. Disponível em:

• A influência judaica na cultura nordestina - Iso Sendacz. Disponível em: https://isosendacz.org/2022/12/17/a-influencia-judaica-na-cultura-nordestina/

• JEWISH CULTURE IN NORTHEAST BRAZIL. - YouTube.

.png)

.png)

.png)

.png)

Comentários